近年、臨床以外の選択肢として製薬会社に転職する医師が増えています。

新薬開発や安全性評価、メディカルアフェアーズなど、医療現場での知見や医師としての専門知識を活かせる分野は多く、医療機関とは異なるやりがいや仕事のダイナミズムが大きな魅力です。

実際に、外資系・日系企業ともに医師を採用する企業の数は右肩上がりで、高い報酬や優れたワークライフバランス、グローバル人材としての活躍の場など、医師にとって魅力的なキャリアのひとつとなっています。

そこで本記事では、エイペックスの製薬チームに所属するマネージャーの中村 昇愛さんに、製薬会社での医師(メディカルドクター)の仕事内容やキャリア、求められる経験、働き方や年収などとともに、製薬会社で働くメリット・デメリット、転職成功事例、転職に向けた準備の仕方やよくある質問などについて、詳しく解説してもらいます。

目次

製薬会社では医師(メディカルドクター)の募集が活況

製薬会社で医師が活躍できる部門は主に3つ

製薬会社の医師の仕事内容と求められる役割

製薬会社の医師に求められるスキル・経験

製薬会社の医師の年収と働き方

医師が製薬会社で働くメリット・デメリット

製薬会社への医師の転職成功事例

医師が製薬会社へ転職するために必要な準備

製薬会社への医師の転職でよくある質問

製薬会社では医師(メディカルドクター)の募集が活況

厚生労働省の統計によると、日本全国の医師343,275人のうち、医療施設・介護老人保健施設・医育機関・行政機関・産業医・保健衛生業務以外の「その他の業務の従事者」はわずか890人です。製薬企業に勤める医師もこれに含まれるため、製薬会社でのキャリアは非常に少数派であることがわかります。

しかし、製薬会社に勤務する医師の数は「過去6年間で248人増加」と着実に増えており、近年は特に「ワークライフバランスを重視したい」「臨床以外のキャリアで可能性を広げたい」「自分の研究を新薬開発に活かしたい」という医師の方が、製薬企業に転職するケースが多く見られます。

製薬企業では、外資系・内資系問わずメディカルドクター(MD)の求人募集が増加しており、主に

臨床開発

メディカルアフェアーズ

安全性 / PV

の分野でMDの需要が急速に拡大しています。

特に外資系企業では海外チームと協働する機会が非常に多く、英語力や国際的なコミュニケーション能力を活かしてグローバルに仕事ができます。年収は企業やポジションにもよりますが、平均して1,200万〜2,800万円、部門長レベルの場合~4,000万円、それ以上の上級職の場合はさらに高額な報酬でMDを募集している企業もあります。

製薬企業は一般的に手厚い福利厚生で知られることが多く、ワークライフバランスも充実しています。雇用は一般の会社員となるため、基本的に土日祝は休み、オフィス出社とリモートワークを組み合わせたハイブリッド勤務であることが一般的で、企業によってはフルリモートワークも選択が可能です。フレックスタイムが一般的で、特に女性を中心とした子育て世代の医師の方が転職を希望されることが多くあります。また、土日や、稀ですが平日週1回など臨床診療との兼業が可能な求人募集もあります。

また製薬企業のほかにも、CRO(開発業務受託機関)や医療機器企業、ヘルステック企業、医療系コンサルティング会社でも、医療現場と企業の架け橋となる企業内医師を多く募集しており、志向や研究分野によって転職先を選択することが可能です。

このように、製薬企業をはじめとした事業会社へのキャリアチェンジは、医師にとって今や一般的な選択肢となりつつあります。

臨床以外の選択肢を広く比較したい場合は、医師国家試験予備校MEDICINEの「医学部卒業後の流れは? 臨床以外の進路や多彩な就職先を医師が解説」も参考になります。

出典:厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計 結果の概要」

製薬会社で医師が活躍できる部門は主に3つ

前述のように、製薬企業で医師としての専門性が特に活かせるのは、

臨床開発

メディカルアフェアーズ

安全性 / PV

の3つの分野です。

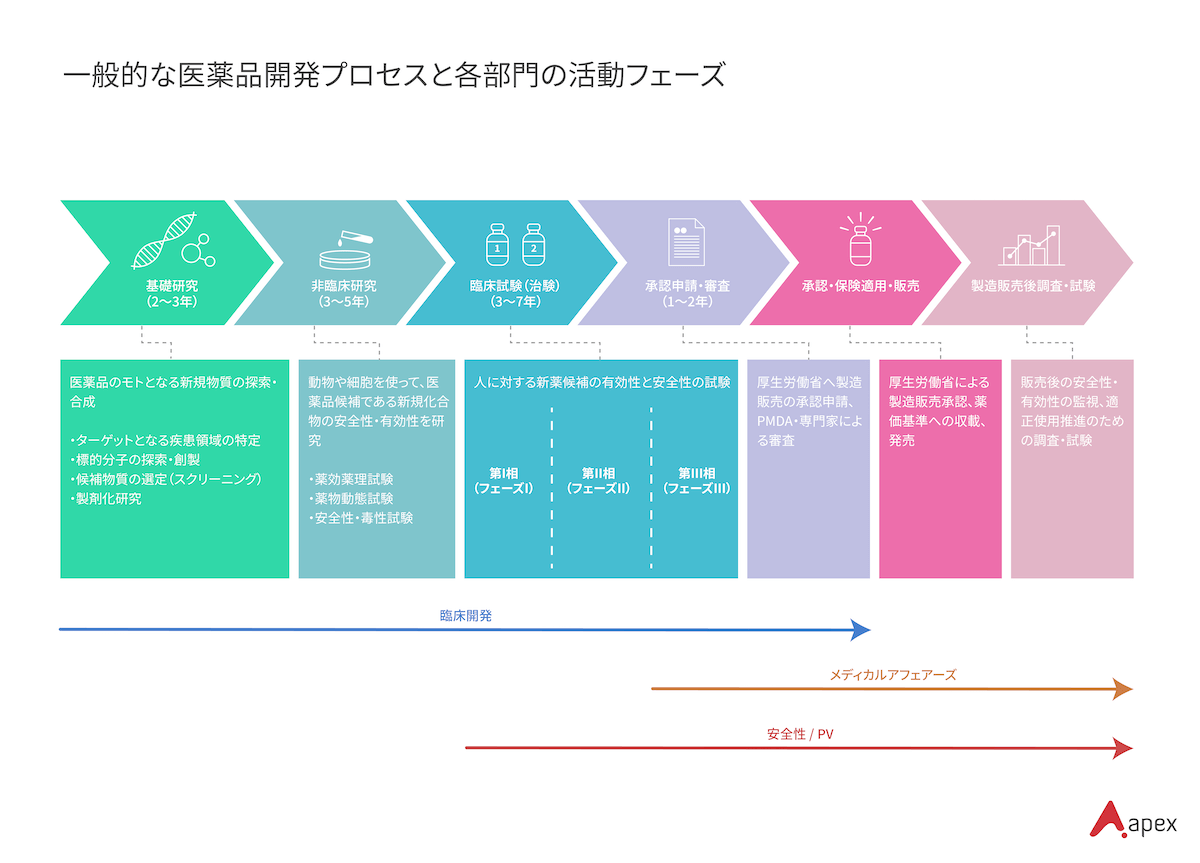

下記は、一般的な新薬の開発~販売後までの流れです。それぞれの部門がどのフェーズをメインに業務を担当しているのか見てみましょう。

①臨床開発

臨床開発は、ヒトを対象とする臨床試験(治験)で薬剤の有効性・安全性を立証し、PMDA(医薬品医療機器総合機構)から製造販売のための承認を得るフェーズを指します。

薬剤の開発の場合、薬の元となる物質を研究する基礎研究から始まり、試験管での実験や動物を対象とした非臨床試験を経て、薬剤として発売できる可能性が高いと判断された場合に臨床試験が行われます。

臨床試験はフェーズ1~3に分けられ、終了まで約5年という製薬会社にとっての一大プロジェクトです。これまでの研究開発はもちろん、多くのリソースが必要とされる臨床開発は莫大な費用を要し、約9~17年かかるともいわれる新薬開発の成功を左右する大変重要なフェーズです。社内のメンバーだけでなく、治験業務を委託するCROや治験責任医師(Investigator)をはじめとした医療スタッフ、グローバル本社や他地域のチーム、規制当局など、多くの関係者と協働する業務です。

②メディカルアフェアーズ

メディカルアフェアーズは、製薬企業のサイエンティフィックな顔として企業と医療現場の架け橋となる職種です。KOLと科学的な意見交換や情報発信を行いながら、自社の研究開発や育薬、薬剤の価値の最大化を目指す部門です。

具体的には、解決すべき医療ニーズはないか、KOLや学会からインサイトを収集したり論文研究を行ったりしてアンメットメディカルニーズを特定し、具体的な課題解決のための活動計画となるメディカルプランを作成します。それらの活動内容をもとに、データジェネレーションの推進やエビデンスの創出、治療法の普及活動などを行います。

大きなミッションである医薬品の価値最大化のためには、エビデンスの補強や創出が必要不可欠です。そのために、自社の臨床研究やアカデミアとの共同研究を推進したり、医療ビッグデータからリアルワールドエビデンス(RWE)を構築したりして、論文化や学会発表を行ったりもします。

このように、メディカルアフェアーズは医学的・科学的な視点から、製薬企業の製品戦略や事業戦略を支える重要な役割を担います。

③安全性 / PV

上市前や発売後の薬剤が適正に使用されているか、副作用がないか、なぜ副作用が発生したのかなど、安全性の監視や評価・管理を担うのが安全性情報管理 / PV(Pharmacovigilance)と呼ばれる部門です。

市販後の製品の場合、医療機関や学会・学術論文等から副作用や有害事象の情報を入手し、原因や重篤性を医学的・薬学的に分析・評価したあと、問題があれば添付文書の改訂等安全性対策を講じるとともに、厚生労働省に報告したり医療機関に共有したりします。今後の副作用の最小化のために、リスク管理計画(RMP)の策定や適正使用推進のための安全対策やガイドライン・資材等を作成したりするのも仕事です。

また、市販された医薬品は発売後も一定期間日常の診療において安全性・有効性をモニタリングし、データを収集することが義務付けられていますが、こうした調査をPMSと呼び、調査対象となる医療機関の選定や病院で使用する調査票の作成・回収、症例登録の促進活動などを行います。

医師が製薬会社に転職する場合、いずれかの部門の業務を専門的に行うか、段階を経て部門ヘッドや複数の部門を兼任するポジションに昇格したり、事業開発等のビジネスの中核を担うポジションに就いたりします。研究開発~市販後製品の安全性の評価まで、各部門で医師ならではの洞察力と判断力が必要とされ、知見を存分に活かせる場があるでしょう。

製薬会社の医師の仕事内容と求められる役割

ここでは、各部門でメディカルドクターが行う主な仕事内容と、求められる役割について見ていきましょう。

①臨床開発

臨床開発に所属するMDは、新薬開発チームの中心メンバーとなり、疾患領域の医学専門家として大いにその知見を発揮することになります。

主な仕事内容は以下になります:

臨床開発戦略・試験デザイン策定の主導

プロトコル等の治験申請関連文書の医学的レビュー

治験責任医師との協働・助言の提供

治験データの解釈や申請資料への医学的見解の提供、規制対応のサポート

グローバル治験における海外チームとのディスカッションの主導

治験フェーズにおいては、医師ならではの臨床的判断・安全性管理の観点からリスクベネフィットを評価し、試験デザインや臨床戦略を策定することが期待されます。データ生成やエビデンスの創出に際して、統計解析等多職種と協働しながら医学的見解をまとめ、臨床的意義を明確化します。

さらに、治験責任医師や外部KOL、グローバルチームとの意思疎通を通じて、開発プロジェクト全体の科学的根拠を確保し、PMDAの規制要件を満たす承認申請を主導します。近年は国際共同治験やグローバル開発が増加しているため、グローバル治験の検討にも参加したり、FDA(米国食品医薬品局)・EMA(欧州医薬品庁)の規制基準や各国の医療環境の違いをふまえ、日本特有の医療事情を反映させたプロジェクトになるようディスカッションをリードすることも求められます。

②メディカルアフェアーズ

臨床現場への科学的情報発信・情報収集とともに、エビデンスジェネレーションや医薬品の価値最大化を担うのがメディカルアフェアーズ部門です。この部門では、MDは担当疾患領域の会社のサイエンティフィックな顔として、KOLとの関係構築や最新エビデンスの創出、実臨床の視点からの育薬戦略の構築をリードすることが求められます。

主な仕事内容は以下になります:

担当薬剤のライフサイクル全般における医学的洞察の提供

医薬品の価値最大化のためのメディカル戦略の立案

担当疾患領域のKOLとの関係構築、医学的科学的質問への対応

同領域のアンメットメディカルニーズの収集・分析

担当薬剤の科学的エビデンスの作成(RWEなどを含む)と研究開発の支援

KOLとの協働による学会発表・論文作成の主導

メディカルプランの企画・運営、育薬への貢献

メディカルアフェアーズ部門では、MSL(メディカル・サイエンス・リエゾン)が医療現場におけるクリニカルクエスチョンやアンメットメディカルニーズを収集しますが、それらの分析を主導し、新たな臨床エビデンスの創出や自社・医師主導の研究開発の支援、新規治療法のコマーシャル化の推進等を担います。具体的なメディカルプランに沿って、社外へのメディカルエデュケーション活動(講演会・セミナー・デジタルコンテンツの提供等)や、メディカルインベント(アドバイザリーボード・KOLインタビュー等)等も主導し、医薬品の適正使用や科学的啓発活動にも貢献します。

このように、MDは臨床現場や基礎研究などでの経験や専門性を通して、自社の臨床開発やメディカルアフェアーズ活動に対して強いリーダーシップを発揮することが求められます。国内外の学会やサイエンスコミュニティとも積極的に連携・ネットワークを構築し、自社製品の科学的価値を発信し続けることで、自社の科学的プレゼンスの向上にも寄与します。

③安全性 / PV

治験薬・市販薬双方において、「医薬品の適正使用」と「安全性対策」を担うのが、安全性情報管理もしくはファーマコヴィジランス(PV)と呼ばれる部門です。

主な仕事内容は以下になります:

治験および市販後症例の副作用・有害事象の重篤性・因果関係等の評価

安全性に関する問い合わせ・PMDAへの対応

安全性関連文書のレビュー

リスク管理計画(RMP)の作成

適正使用推進のためのガイドラインの作成・運用

製造販売後調査(PMS)の計画立案、収集結果への医学的洞察の提供

PV部門では、MDは薬剤のリスク評価とリスク最小化のための施策において、核となる存在です。適切な安全性管理と迅速な安全性対策の運用には、臨床現場からのリアルタイムな情報収集や他部門・海外拠点との情報共有と協働が不可欠であり、MDは一連のフェーズでリーダーシップを発揮することが求められます。

治験薬に関しても、治験中に発生する有害事象の検証や評価、リスク要因を最小化させたリスク管理計画の立案・運用が求められ、MDの医学的判断が重要となります。治験~販売終了まで、医薬品の適正使用を推進し長期的な有用性・安全性を確保することで、製品価値の最大化に貢献することがMDの責務となります。

製薬会社の医師に求められるスキル・経験

医師免許(PhD / 専門医資格 / 臨床経験は非常に歓迎)

製薬企業が求めているのは、日本の医師免許を保有するメディカルドクターです(稀に海外の医師免許だけでも歓迎する企業もあり)。専門医や指導医の資格が必須ということはあまりありませんが、担当疾患の専門医資格や博士号を歓迎する企業が多数派で、PhDとMDが必須という企業も少数ですがあります。特に外資系企業では、Peer Review付きの英語論文や国際学術誌への投稿経験を重視する企業もあります。

短い期間であっても臨床経験があることが非常に望ましく、多くの企業で必須の条件としています。臨床経験を通じて得られる患者ニーズの理解や、疾患特有の合併症や有害事象、現場での治療実態などの実践的な経験は、新薬開発や安全性の評価で非常に有用だからです。医療現場での経験があることで、開発中の薬剤や治療法が実際にどう臨床で使われるかをイメージしやすく、治験参加医師や施設とも実際的な意見交換がしやすいメリットもあります。

チームワークとリーダーシップ

製薬会社は、どの部署に所属する場合でもチームワークが大切な職場です。チーム内でもさまざまな職種のメンバーが在籍しますが、他部門との協働も多く、MDは部門横断型のプロジェクトの中心メンバーとしてプロジェクトをまとめ、意思決定を下す能力が不可欠です。

外資系でも内資系でも、海外チームとの協働も多く発生するため、さまざまな文化的背景・専門領域を持つメンバーと信頼関係を築き、合意形成をリードする役割が求められます。製薬企業は現在、多様性と包括性(ダイバーシティ&インクルージョン)の姿勢を重視しており、異なるバックグラウンドの関係者と効果的に協働できるかは、採用の際の大きなポイントとなっています。

コミュニケーションスキル

チームワークやリーダーシップとあわせて、コミュニケーションスキルもMDにとって非常に大切な要素となります。社内外のさまざまな関係者と協働する必要があり、良好な関係を構築してスムーズにプロジェクトを進めていかなくてはなりません。

病院勤務の際の患者さんや医療スタッフとの対話とはまた違い、企業ではフラットな関係性が基本となります。立場も専門も違う関係者に対し、説得力と信頼性を与えるコミュニケーションの取り方が求められます。

英語力

医学論文の読解・作成、データの解釈、学会への出席といった場面以外でも、製薬会社で働くとあらゆるシーンで英語力が必要となります。海外チームや海外の医師とコミュニケーションを取る機会が多く、求められる英語レベルとしては、TOEIC700~800点程度(日常会話~ビジネスレベル)がひとつの目安となります。

近年はグローバル治験が増加しており、日本だけでなく海外の規制要件を理解したうえで日本特有の医療事情を説明できるなど、ディスカッションをリードできる高度なコミュニケーション力が求められる傾向にあります。

その他

上記のほかにも、製薬会社によって以下のようなスキルを重視することがあります:

顧客志向・患者中心主義の姿勢

医療環境や業界動向に関する深い理解と分析力

医学・科学知識の迅速な習得に向けた自律的学習力

概念的・戦略的思考力、危機管理能力

担当領域でのネットワーキングに向けた積極的かつ主体的な姿勢

多岐にわたるプロジェクトマネジメントの経験

製薬会社の医師の年収と働き方

一般的には年収1,200万円~4,000万円スタート+さらに高額な年収提示もあり

製薬会社で働くメディカルドクターの報酬は、一般的に勤務医よりも高い傾向にあり、医師のキャリアパスのなかでもトップクラスに位置します。

エイペックスの調べによると、初年度の年収は1,200万〜2,800万円という提示が一般的で、マネジメントや専門領域での実績に応じて2,000万円以上というケースが見受けられます。

キャリアを積んで部門ヘッドなどのポジションに転職する場合、~4,000万円のオファーということも十分あり得ます。さらに、複数の部門をまとめて統括する上級管理職や、エグゼクティブレベルになるとそれ以上の高額な報酬を提示する企業も多くあり、かなりの高年収を狙えるチャンスとなっています。

製薬会社で働くMDの年収が高い理由としては、

製薬会社に応募する医師の数が少なく希少性が高い

外資系企業が高年収を提示するケースが多い

業績連動型のインセンティブや賞与が加わることが多い

などが挙げられます。特に外資系企業では、成果や役割の大きさに応じて報酬が決定される明確な評価制度がある点が特徴で、成績によって年収が大幅にアップする可能性があります。

土日祝休み、フレックスタイム・在宅勤務OKなことが多い

製薬会社に勤めると会社員となるため、週5日勤務の完全週休2日制が主流であり、当直や夜勤、長時間労働などはありません。フレックスタイム制(コアタイムあり / コアタイムなし)が一般的で、リモートワーク(もしくはフルリモートワーク)が普及しているため柔軟な働き方が選択できます。

東京もしくは大阪本社に勤務することが基本で、医療機関への訪問や学会への参加等である程度の出張が発生することが考えられます。ただ、勤務医と比べるとプライベートの時間が確保しやすく、ワークライフバランスを重視した働き方が可能です。

福利厚生が充実しており、自己研鑽とキャリアの両立が可能

中堅~大手企業であれば、製薬会社は福利厚生が充実していることがほとんどです。育児・介護休暇、時短勤務、有給休暇等の取得実績も良いことが多く、個人のライフステージを尊重した働き方が整備されています。

学会(場合によっては国内外)やカンファレンスの参加も業務の一環であり、自己研鑽とキャリア開発の両立が可能です。数は多くありませんが、臨床現場での勤務を中断させたくない場合は、土日などで臨床診療との兼業が可能な求人募集もあります。

外資系企業であれば同僚が多国籍なことも多く、グローバルプロジェクトに関わるチャンスも多いことから、英語力を活かした働き方も可能です。

医師が製薬会社で働くメリット・デメリット

メリット① 医師の経験・知見を医薬品開発の最前線で活かせる

製薬会社では、医師としての臨床経験や研究実績を活かしながら、医薬品の価値創出や新薬承認の実現に直結する意思決定に関与できる点が大きな魅力です。

たとえば新薬の上市プロジェクトの企画段階では、実際の患者像や治療現場の課題を開発戦略に反映でき、多職種チームのリーダーとして専門的な洞察を提供できる機会が多くあります。自身の専門性を軸にしつつ、より効率的で質の高い医療の提供に向けて主体的に関われるのは、製薬会社ならではの醍醐味でしょう。

メリット② スキルアップが可能で成長の機会が多い

医薬品開発の最前線で活躍できる製薬会社では、新薬開発、安全性情報の管理や品質管理、規制当局との折衝など、非常に専門性の高いスキルが身につく機会が数多くあります。多くの職種との連携やグローバルチームとの協働において、英語力やコミュニケーションスキル、マネジメントスキルが磨かれたり、ビジネスマインドも身につくでしょう。

また、RWDを活用したエビデンス構築、アダプティブ・デザイン試験等の開発のデジタル化、HEOR(医療経済・アウトカムリサーチ)、マーケットアクセスなど、変化のスピードが速い業界で新しい挑戦や学びが日常的に発生します。病院勤務では得られない医療イノベーションを実務で経験することになり、自身の成長を実感できる機会が多くあるでしょう。

メリット③ 給与水準・キャリアアップの可能性が高い

製薬会社のメディカルドクターは、高年収での求人募集が多いのが特徴です。特に外資系企業ではそれが顕著で、経験や実績により早期の年収アップ・キャリアアップが狙える機会も多く、部門ヘッドになると~4,000万円の年収での求人募集も数多くあります。

最終的には経営に携わるポジションに就き、それ以上の高年収を得る医師もいます。医師としての知識や洞察が直接役立てられる場面が多いため、自身のやる気次第で高い評価につながりやすい業界といえるでしょう。

メリット④ 手厚い福利厚生でワークライフバランスが充実している

製薬企業は、一般的に社員に手厚い福利厚生を提供する企業が多い業界です。福利厚生の内容は企業によりさまざまですが、育休制度や子育て支援制度が充実しているなど、育児とキャリアを両立しやすい業界で女性社員も多く活躍しています。

基本的には完全週休二日制で、ハイブリッド勤務やフレックスタイム制度を導入している企業がほとんどであり、ワークライフバランスを重視した働き方ができる業界です。退職金や企業年金制度なども充実しており、退職後の生活を支える充実した保障を提供している企業が多くあります。

メリット⑤ グローバルな環境で活躍できる

製薬会社は、外資系・内資系問わずグローバルと連携して仕事をする機会の多い業界です。外資系であれば臨床開発から承認・発売後まですべてのフェーズでグローバル本社や地域のチームと常に協働しますが、内資系企業であっても海外の開発拠点や提携先、製造所やサプライヤー、規制当局との連携が必要で、グローバル人材として活躍できる可能性の多い仕事です。

デメリット① 仕事の成果を求められる

勤務医として働くのとは異なり、製薬会社は事業会社であるため従業員に明確な仕事の成果を求め、それに基づいて給与や昇進について評価します。

臨床開発であれば、承認申請・取得までのリスク管理や問題解決力、正確性やスピードなど、会社の成長に貢献したと見なされる結果を出さなければならず、医学専門家というほかにビジネスパーソンとしての視点が求められる仕事です。外資系企業では特に成果主義が顕著であるため、自身の努力が評価に直結する環境を好む人に向いています。

デメリット② チームプレーが求められる

製薬会社の業務は個人プレーよりも組織的な合議や手順を重んじる場面が多く、自身の裁量を発揮できる範囲が限定されることもあります。

特に、新薬開発の承認審査や大規模治験では、グローバル本社や各国規制当局との調整が複雑化し、意思決定のスピード感にギャップを感じることがあるでしょう。社内外のステークホルダーと成果を共有する必要があり、成果が必ずしも個人単位で評価されるわけではない点も業界ならではです。

製薬会社への医師の転職成功事例

近年は、さまざまなバックグラウンドを持つ多くの勤務医やアカデミアの方が、転職相談のためエイペックスのキャリア面談に参加させています。下記に、2名の方の転職成功事例をご紹介しましょう。

製薬企業への転職成功事例①

転職者:40代男性

転職先:大手外資系バイオ医薬品企業のメディカルアドバイザー職

前職:海外の研究所における研究室主宰者

転職の理由:海外の大学でポストドクターの留学中であり、製薬企業との共同研究の経験から、帰国後に自身の専門性を活かし医薬品の開発戦略やエビデンスの創出に携われる製薬企業への就職を希望していたため

コンサルタントが考える転職成功の理由:MD、PhDをお持ちで臨床研究の経験もあり、製薬企業が非常に求める人材です。転職先の企業とご自身の専門性が合致していたこと、また語学も堪能でコミュニケーション能力が高かったことも高評価のポイントになりました。

製薬企業への転職成功事例②

転職者:30代男性

転職先:大手外資系製薬企業の政策・規制関連のディレクター職

前職:厚生労働省の保険関連の室長

転職の理由:診療報酬や医療費の最適化、健康促進のための施策など前職での経験を活かし、次のステージに進みたかったため

コンサルタントが考える成功の理由:海外留学や臨床経験もあり、非常に優秀なMDの方です。製薬企業では近年、薬価制度の厳格化や経済性の重視、ステークホルダーの複雑化などさまざまな要因を背景に、マーケットアクセスやプライシング、ガバメントアフェアーズといった職種が非常に求められるようになっています。こうした製薬企業のニーズと前職での経験が非常にマッチしていたこと、また英語力もあり、グローバル本社との戦略強化の方針にも合致していたことが転職成功のポイントとなりました。

医師が製薬会社へ転職するために必要な準備

転職活動の期間は、3〜6か月が一般的だといわれています。

ただ、医師の場合早期の退職が容易でないことや、チームの中心メンバーとしての採用となり選考プロセスが長引くことが想定されますので、6か月後の転職を見据えてスタートすると良いでしょう。余裕を持ったスケジュールで計画的に進めることで、希望する企業の募集タイミングを逃すことなく理想の転職が叶います。

転職活動の基本的な流れと、各ステップでやるべき内容は以下のようになります:

事前準備:スケジュール作成・自己分析・転職の目的や軸の設定・情報収集

書類作成・応募:履歴書の作成・企業研究・複数企業への並行応募

面接・選考:面接対策と準備・オンラインや対面での面接・企業との条件確認

内定・退社・入社:労働条件の確認(オファーミーティング)・退職手続き・引き継ぎ・入社準備

各ステップで取り組むべき内容についての詳細は、「希望通りの転職に向けたスケジュールの立て方や注意点をご紹介」の記事をぜひご覧ください。

製薬会社への医師の転職でよくある質問

Q. 外資系企業と内資系企業はどう違いますか?

A. 外資系製薬企業は、グローバル本社が主体となって意思決定を下す組織運営です。日本に進出している外資系企業は、豊富な資金力を背景に研究開発やM&Aに積極的で、開発パイプラインも豊富です。海外チームとの共同作業やレポート先が複数国にまたがることも多く、語学力、柔軟性、スピード感のある判断が日常的に求められます。KPI(重要業績評価指標)をベースに評価や昇進が決定するため、成果次第で年収アップやインセンティブ支給が期待でき、国内企業と比較して年収が高くなる傾向です。

内資系企業は、日本特有の組織慣習や、安定した雇用環境を重視する傾向が根強く残っています。チームワークが求められ、業務に対する評価もプロセスや周囲との協調性が重視されることが多くあります。近年は海外進出に積極的な大手企業も多く、国際共同治験において中心的な役割を果たせるチャンスが多くあるでしょう。

Q. 製薬会社に転職したあと臨床現場へ戻ることはできますか?

A. はい、可能です。企業で培った医薬品開発や安全性管理、グローバルレベルでの協働経験は、医療現場でも高く評価されることがあります。

ただし、復帰時には最新の臨床知識や治療ガイドラインのアップデート等チャレンジもあります。一部の製薬会社では、医師が非常勤で臨床診療を続けられる環境を提供しており、スキルの維持が可能な場合もあります。臨床現場との接点を継続することで、スムーズな復帰が実現しやすくなりますので、転職エージェントに今後の働き方やキャリアパスについても相談すると良いでしょう。

Q. どういったバックグラウンドの医師が製薬会社に転職していますか?

A. エイペックスに相談に来られる方で多いのは、海外の大学で博士号の取得などを目指して留学し、そのあとのキャリアとして製薬会社勤務を選ばれる医師の方です。「研究成果を新薬開発に活かし世の中に貢献したい」「海外留学で得た語学力やグローバルな人脈を活かしたい」などの志望動機を持つ方が、よく製薬会社への転職を希望されます。

年代としては30代~40代前半くらい、専門医の方で、特に内科医の方が多い印象です。ビジネスマインドをお持ちの方や、人と協業するのが好きな方も製薬会社での勤務に向いています。

Q. 転職活動の際に活用できるサポートはありますか?

A. 勤務医の方やアカデミアの方がエイペックスのキャリア相談に参加される場合、ほとんどがはじめての事業会社への転職です。ひとりで転職活動を始めようとすると、情報収集や面接日程の調整に時間がかかり、思うように進まず途中で諦めてしまうという方もいらっしゃいます。

まずは、エイペックスのような製薬業界専門の転職エージェントに登録し、キャリア相談から入社まで一貫したサポートを受けることをおすすめします。担当コンサルタントが、希望条件やキャリアの方向性の整理、業界事情の共有など、転職活動のすべてにおいてキャリアパートナーとしてサポートを提供してくれます。特に、履歴書の準備や面接対策などはプロに相談したほうが選考通過率もぐっと高まり、最小限の時間と労力で効率的に理想的な転職が実現できます。

医薬業界は変化の激しい業界です。新しいテクノロジーや治療法、各企業の開発パイプラインや組織情報など、最新の業界動向や求人情報の収集からはじめてみてはいかがでしょうか?

ぜひ、下記のボタンからキャリア相談会(オンライン・守秘義務遵守)にお申し込みください。