今、スタートアップ企業への転職を目指す人が増えています。

2022年に、政府から「スタートアップ育成5か年計画」が、経済連から「スタートアップ躍進ビジョン」が相次いで発表されました。スタートアップへの投資額を10兆円とし、2027年までにスタートアップ10万社、ユニコーン100社の創出を国を挙げて目指しています。

このような強力な追い風もあり、近年は大手企業に勤める人のなかにもスタートアップへの転職を志す人が出てきており、企業側も優秀人材獲得のためさまざまな施策を打ち出しています。

そこで本記事では、スタートアップ企業とは何かという基本的な概念から、転職市場の動向や離職率、スタートアップに転職するメリット・デメリット、企業の見極め方や応募の際の注意点、転職成功のポイントなど、スタートアップへの転職に関するあらゆる疑問にお答えしていきます。

目次

スタートアップへの転職を検討している方へ

スタートアップ企業とは

スタートアップ企業とベンチャー企業の違い

スタートアップ企業の転職市場動向・求人傾向

スタートアップ企業に転職するメリット・魅力

スタートアップ企業に転職するデメリット・リスク

スタートアップ企業に向いている人・向いていない人の特徴

スタートアップ企業の離職率

スタートアップ転職 応募すべき企業の見極め方

スタートアップ企業に転職する際の注意点

スタートアップ企業への転職 成功までの7つのステップ

スタートアップ企業の面接成功のポイント

スタートアップ企業への転職 年代別アピールポイント

スタートアップ企業への転職成功事例

スタートアップ企業への転職でよくある質問

スタートアップ転職はプロの人材コンサルタントを活用しよう

スタートアップへの転職を検討している方へ

スタートアップへの転職を検討する際には、報酬制度や働き方、どんな人がスタートアップに向いているのかなど、事前に理解しておきたいポイントが多数あります。

下記のポッドキャストでは、ITチームのマネージャーを務める幾島 俊が、日本のスタートアップ市場の現状や報酬制度、どんな人が今スタートアップを選んでいるのかなどのテーマについて、具体的に解説しています。

スタートアップへの転職をより現実的に検討するための材料として、ぜひご活用ください。なお、ポッドキャストの全編はYouTubeでご視聴いただけます。

スタートアップ企業とは

スタートアップ企業には、明確な定義はありません。

ただ、一般的には「最新技術や革新的なアイデアをもとに、創業から間もない期間(長くても10年程度)に、大きな成長を見せる企業のこと」と解釈されています。投資家からの資金調達を活用し、短期間で市場での認知度向上とシェア拡大を図り、M&AやIPO(新規株式公開)、スケールアップなどの出口戦略へとつなげていくのが目的です。

スタートアップの主要なコンセプト

スタートアップの在り方を簡潔にまとめるならば、以下のようになるでしょう:

独創的であり、イノベーションの創出が目的:スタートアップは、新しい技術やアイデアで社会や業界に変化を起こすことを目的とするのが特徴です。「新しい需要に応えること」「社会課題を解決すること」「構造そのものを変革すること」などを目指し、起ち上げられることが多くあります。

ITやX-Tech企業が主流:スタートアップはその特性上、最新技術と相性が良いため、ITやX-Tech(ヘルステック、グリーンテック、フィンテックなど)産業でのサービスを取り扱う企業が多く見られます。ただし、既存の業界であってもスタートアップは存在し、「テクノロジー関連以外の企業は成功できない」と考えるのは誤りです。

短期間での急成長を目指し、4つの成長フェーズがある:スタートアップは、最初は赤字でも短期間で成長する「 Jカーブ」の成長曲線を描くのが特徴で、限られた期間で市場を一気に開拓する戦略が基本となります。「シード期」「アーリー期」「ミドル期」「レイター期」の4つの成長フェーズに分けられます。

スタートアップの4つの成長フェーズ

シード期(創業初期):種をまく段階で、まだ事業を始めるための計画段階(準備段階)

アーリー期(創業後数年):芽が出てきた段階。このフェーズになると、設備や軌道の見直しなど、「より成功するためにはどうするべきか」が議題に上がる

ミドル期(創業後数年~10年程):育ってきた植物に水をあげる段階。成功すると見据えた分野に対しより多くの投資を行うなどして、黒字化していくターン

レイター期(それよりも数年経過):育ち切り、実が生った状態。安定した利益が得られるようになるが、スタートアップの場合はこの段階でM&AやIPOなどの組織拡大を目指すことが多い

もっともスタートアップは、先に述べたようにこれといった定義はないものです。ここに当てはまらない企業もありますが、型にはまらない企業が多いこと自体もスタートアップの魅力だといえるでしょう。

スタートアップ企業とベンチャー企業の違い

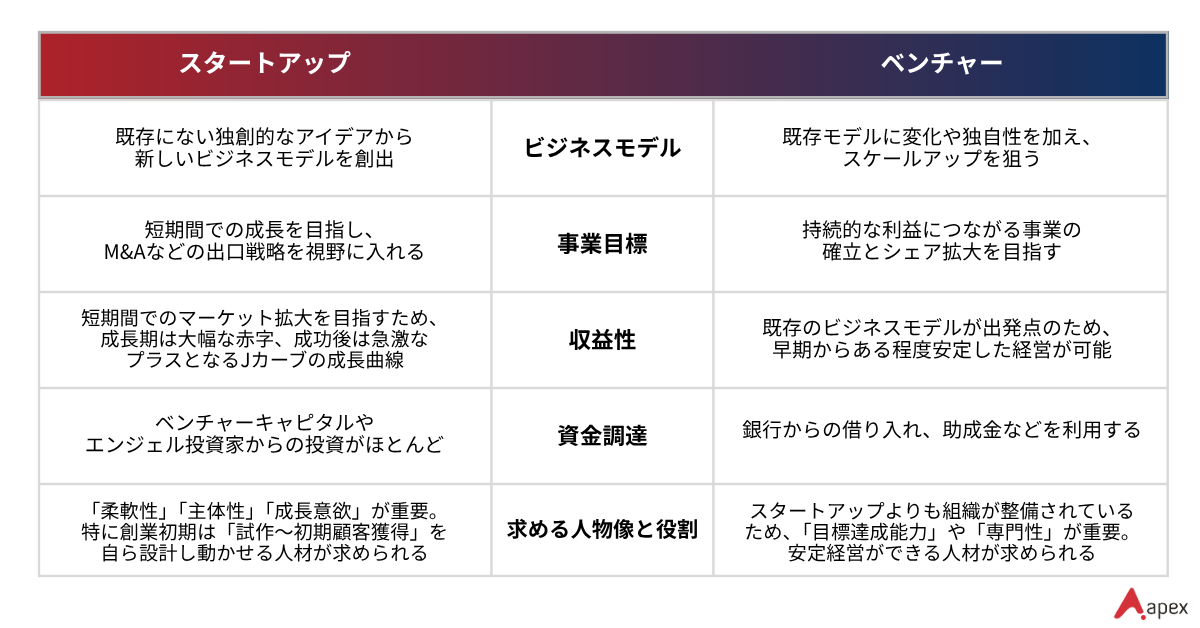

スタートアップ企業に似た概念で、ベンチャー企業があります。どちらも小規模~中規模の企業規模で、新しいビジネスに取り組むという点では同じですが、ビジネスモデルや事業目標に違いがあります。違いを確認しておきましょう:

スタートアップ企業の転職市場動向・求人傾向

ここからは、現在のスタートアップの転職市場動向や求人傾向を掘り下げていきます。今後の転職活動で役に立つ情報が多くありますので、ぜひ参考にしてください。

スタートアップで需要が伸びている業界

グリーンテック / クリーンテック:「持続可能な社会のための事業」が大きなテーマであり、環境問題解決のための技術開発を行っている企業。再生可能エネルギーや循環型素材、バイオプラスチックなどSDGsの考えとも相性が良い。事業開発や資金調達、環境データ活用などの専門職がよく求められる。つばめBHBなどが有名

宇宙開発関連:民間宇宙開発で大きく注目を浴びた業界であり、宇宙ロボットの開発などもここに含まれる。衛星データ関連のエンジニアやデータサイエンティスト、エンタープライズの営業職のニーズが高い。アストロスケールやispaceなどが代表例

アグリ/フードテック:人にとってもっとも根源的な分野である「食」に注目し、完全栄養食や植物肉の開発、新しい流通経路などの開拓を行う企業が該当する。研究~事業化をつなぐPMや規制対応、共同開発のマネジメントなどの人材が必要とされている。「食べチョク」のビビットガーデンなどがよく知られる

ヘルステック:「ヘルス×テクノロジー」の造語で、AI・IoT・ICTなどの技術を活用し、介護や医療の分野で予防・治療・健康維持を支援する。需要の尽きない産業であるとともに、高齢化や医療費の増大、医師不足などの社会課題に対し、効率的で持続可能な医療・健康サポートを実現する手段として注目されてる。エンジニアやプロダクトマネージャー、データアナリスト、カスタマーサポート、事業開発、アカウントマネジメント/営業等の人材がよく求められる

フィンテック:金融サービスをテクノロジーで革新する企業が該当する。スマホ決済や資産運用、クラウド会計、仮想通過など、お金に関わる体験を便利に・安全に・効率的にする技術を指し、多くの人が使っているPayPayなどが特に有名。金融関係の知識やAI関係の技術を持つ人材が求められるが、セキュリティが非常に重要な業界であるため、この分野の専門人材も高い需要がある

ロボティクス:産業用ロボットを開発する分野で、AI×ロボ制御の考え方のもと次世代のロボットを開発する業界。エンジニアや品質管理等の人材は転職しやすい。ヒューマノイドロボットを開発したアールティなどがよく知られる

SaaS(Software as a Service:ソフトウェア・アズ・ア・サービス):クラウドを通じて、顧客にソフトウェアを提供・利用してもらうビジネスモデル。コミュニケションツールやデータストレージ、会計ソフトなどのバックオフィス業務支援ツールなどがよく利用される。エンタープライズセールスなどの営業職やプリセールス、ソリューションアーキテクト、カスタマーサクセスなどの人材がよく求められる。日本企業ではSmartHRやFreee、Sansanなどが有名

スタートアップで求人募集が多い職種

スタートアップの場合、業界を問わず下記のように①営業、②事業開発、③マーケティング、④エンジニアといった人材がよく求人募集にかけられています。

営業:スタートアップのもっとも大きな命題のひとつが、早期の収益化による急成長です。そのため、大規模な組織を顧客とするエンタープライズ営業の求人募集が非常によく出ます。セールスディレクターやセールスヘッドなど、上級管理職の営業ポジションも募集が多いのが特徴です。

事業開発:スタートアップは、0→1の市場や未開拓市場に参入したりとチャレンジが多いため、事業開発を担う人材の募集は欠かせません。市場にアクセスするための調査や戦略策定、アライアンスマネジメント、資金調達や投資家対応など職責は多岐にわたります。社内外のステークホルダーマネジメントやプロジェクトマネジメント、セールス等の経験・スキルがよく求められます。

マーケティング:顧客獲得と売上拡大に効率的に資金を投下するため、スタートアップではマーケティングの力が非常に重要になります。認知度やブランド力を向上させ、リードの獲得と収益化を目指すと同時に、顧客の行動や反応をデータ分析しプロダクトの改善にも役立てます。デジタルマーケティングやデータ分析のスキル、リソースやノウハウがないなかゼロから施策を考えられるスキルが必要です。

エンジニア:スタートアップでは、プロダクト開発と技術的な課題解決が事業の根幹をなすため、優秀なエンジニアの獲得は最重要課題です。自社サービスを成長させるうえではスピーディーかつ柔軟な開発体制が不可欠となるため、内製エンジニアへの需要が非常に高くなります。

スタートアップの求人傾向・選考の特徴

スタートアップには、大企業や老舗企業とは違う求人募集の傾向や選考の特徴があります。下記で見てみましょう:

中堅~シニア層が歓迎される:スタートアップは経営資源が限られており、入社後すぐにパフォーマンスを発揮できる経験者が優遇されます。そのため、経験の浅いジュニア層よりも大企業に勤める経験豊富な中堅~シニア層が歓迎される傾向にあります。

特に、上記で挙げた事業の根幹を担う事業開発やマーケティング、セールスといった職種では、部門長やディレクターといったシニアレベルでの募集が多くあるため、大企業で今以上のキャリアアップが見込めないと判断したシニア層に人気の転職先となっています。スペシャリストが好まれるが柔軟性も加味:スタートアップは業界や社会にイノベーションをもたらす性質上、特定の分野で卓越したスキルや尖った経験を持つスペシャリストに向いている業界です。こうした人材の高度な専門性が事業をゼロから立ち上げる際の「推進力」となり、市場での優位性を決定するからです。

一方、事業環境が目まぐるしく変化するため、自分の専門領域に固執せず他部門の仕事にも積極的に関わったり、新しい役割を担ったりする柔軟性も同時に求められます。事業全体の目的を理解し、チームワークで課題を解決できる人が非常に求められます。カルチャーフィットを重視:スタートアップでは、会社のミッションや経営陣の考えに共感しているかどうかが非常に重要視されます。少数精鋭のため、皆が同じ思いを持つことで組織の求心力を高めることができ、結果的に事業拡大につながるからです。面接ではこれまでの経験だけでなく、価値観や仕事に対する考え方を深く掘り下げられます。

主体性や自律性を評価される:スタートアップでは指示を待つのではなく、自ら課題を発見し、解決策を提案・実行できるかという「自律性」や「オーナーシップ」が重視されます。自ら考え、手を動かして課題解決に挑む姿勢は組織全体に良い影響をもたらすため、面接では主体的に行動し、成果を挙げた経験について問われることがよくあります。

選考フローが柔軟でスピーディー:大企業のように確立された選考フローがある企業は少ないため、面接回数も少ない傾向にあります。優秀な人材には早めに内定が出されることが多く、候補者にとっては選考プロセスが非常にスピーディーであるというメリットがあります。

カジュアル面談の実施が可能:スタートアップは知名度が低く、求職者も企業について知らないことが多いため、本格的な選考の前にカジュアル面談を実施してくれる企業が多いのが特徴です。面接と異なり、選考の合否に関係しないことが一般的であるため、率直に気になることを企業に尋ねたり、お互いに理解を深めたりすることができます。

成長フェーズ別のスタートアップの求人傾向

スタートアップでは、成長のフェーズによって求める人材像が変わるのも特徴のひとつです。 自身のスキルや志向と照らし合わせて、どのフェーズに一番チャンスがありそうか見極めておくのもひとつの手です。

シード期:創業メンバーの一人として活躍できるので、やりがいがあり、土台作りから関わりたい人に向いています。この時期には「課題やニーズの掘り起こしが得意な人」「試案→実行までのスピードが速い人」が特に求められますので、開発部門でゼロから開発してきた経験がある人などは、需要が高くなっています。

また、法務部門も未成熟であるため、一人でほぼすべての法務業務をこなせるスキルがある人も非常に歓迎されます。アーリー期:アーリー期の後半になると、「営業体制の構築」や「一人目の営業マネージャー」としての採用が始まることがあります。この段階では、社長と二人三脚で営業戦略を構築することもあり、裁量が大きいのが特徴です。初期顧客の獲得は企業の成長を左右する重要な分岐点となるため、営業プロセス全体やマーケットの状況を高い視点から一望し、全体像を把握して戦略策定できる人が求められます。

ミドル期:自社の営業・販売範囲を広げていく時期です。経験豊富な営業職が積極的に採用される時期ですが、新しい技術や自社製品に関して常に勉強ができなければなりません。

また、管理部門で専門性の高いスペシャリストや、組織の基盤を整える仕組みづくりができる人材なども求められる傾向にあります。レイター期:企業が成熟し上場を視野に入れる段階では、IPO準備に関する知見や上場経験を有する人材が強く求められます。ファイナンスやIR、内部監査、広報、法務などの領域において、専門性を持ち円滑に業務を遂行できるプロフェッショナルの採用が活発になります。

また、外資系企業やグローバル案件を取り扱う企業では、ビジネスの場でも問題なく意思疎通が図れる英語力が求められます。

スタートアップ企業に転職するメリット・魅力

スタートアップで働く主なメリットや魅力は、以下の4つです:

経営的視座が培え人材としての価値が高まる

組織や業務の仕組みづくりに参加できる

成果次第で、早期の昇進・昇給が狙える

社員みんなで成長を喜びあえる

それぞれ見ていきましょう。

① 経営的視座が培え人材としての価値が高まる

スタートアップは社員数が少ないため、経営者との距離が非常に近いのが特徴です。そのため、経営陣の仕事ぶりを間近で見られたり直接指導を受けたりと、経営の本質を学べる貴重な機会があります。

また、一人ひとりの裁量権が大きいことも大企業にはない魅力です。事業開発、マーケティング、管理業務など、部門を横断してダイナミックに仕事に関われるため、事業全体を俯瞰する力が養われます。

そのぶん責任は重くなりますが、経営者視点で物事を考えられるようになるため、「自身のビジネススキルを磨き、成長したい」と考える人や、「将来的に起業したい」と考える人にとってもこれ以上ない経験となるでしょう。

② 組織や業務の仕組みづくりに参加できる

スタートアップは何よりもスピードを重んじるため、組織体制やビジネスモデルが未完成の状態で走り出すことが多くあります。

一見すると不安定に見えますが、あらゆる場面で仕組みづくりやワークフローの構築が求められるため、組織の初期段階からその骨子をつくる貴重な経験を積むことができます。自分のアイデアや提案が、直接会社の文化や働く環境をつくることにつながるため、自分自身もパイオニアのひとりとして組織づくりに貢献している実感が得られます。これは、開拓者精神旺盛な人にとって、大企業では得られない大きなやりがいとなるでしょう。

③ 成果次第で、早期の昇進や昇給が狙える

スタートアップでの報酬は、初期段階では基本給が抑えられることがありますが、代わりにストックオプションやインセンティブ報酬を通じて、将来の成功に期待する仕組みが導入されているのが特徴です。

また、「安定性」よりも「成果への正当な報酬」で従業員に報いようとする姿勢があります。社員数が少なく一人ひとりの職責が大きいため、成果を挙げれば短期間で昇進・昇給が可能であり、大企業で「自分が成果を出しても部署の成績になるばかりで、自分の報酬に正しく反映されない」と不満を抱いていた人にとっては、スタートアップは魅力的な選択肢となるでしょう。

④ 社員みんなで成長を喜びあえる

スタートアップに転職する人は、「今までにないサービスを作りたい」「革新的なアイデアをかたちにし、世の中に貢献したい」などの理想や理念を持っており、エネルギッシュな職場環境であることが期待できます。従業員全員が同じ方向を向くことで仲間意識も高まり、会社や個人の成長を素直に喜びあえるのはスタートアップの大きな魅力です。

また、スタートアップは経営者が独自の経営理念や福利厚生に対する考えを持っていることも多く、「自社にも役立てられるため、副業歓迎」「働きやすい会社にするためにリモートワークを導入する」「国籍・性別・考え方を問わない多様性のある職場を目指す」といった柔軟な姿勢で、従業員の結束を高めていくケースもよく取り上げられています。

スタートアップ企業に転職するデメリット・リスク

スタートアップで働く主なデメリットやリスクは、以下の3つです:

大企業と比べ、報酬や待遇面が良くない

業務内容が幅広く、人手不足でハードワークになりがち

企業間の競争が激しく、倒産のリスクもある

それぞれ見ていきましょう。

① 大企業と比べ、報酬や待遇面が良くない

スタートアップへの転職は、選ぶ企業によっては収入や待遇面のリスクもともないます。

企業としての体力がまだないため、基本給が低めに設定されていたり、インセンティブやストックオプションでそれを補う報酬体系であったりします。福利厚生や研修制度、評価基準が未整備なことも多く、忙しい状況で働くことになるため、休日出勤や残業・早出が余儀なくされるケースもあります。

ただし、結果が出せれば大手企業では考えられないスピード感で高い報酬を得られたりと、成長機会に魅力を感じる人も多いでしょう。ただ、成果が自社の利益となり報酬がアップするまでにタイムラグが発生するケースもあるため、大手企業のような安定した高収入や手厚い待遇が転職の優先順位の場合、スタートアップへの転職は慎重に考えるべきです。

② 業務内容が幅広く、人手不足でハードワークになりがち

スタートアップは、とにかく人手が足りません。そのため一人ひとりの業務量が多く、ハードワークになりがちだというデメリットがあります。もちろん例外もありますが、「技術屋として入社したのに、営業面でのサポートもかなり担うことになった…」ということもあるかもしれません。「何でも屋」として複数の役割を担うことで、自身の専門性が薄まるというリスクもあるでしょう。

ただし、ハードワークであることには変わりませんが、働く場所や時間については柔軟なスタートアップは多くあります。最近は経営者も従業員の働きやすさを重視していることが多く、リモートワークや独自の休暇制度を設けるなどの施策を導入しているため、事前に待遇について調べてみると良いでしょう。

③ 企業間の競争が激しく、倒産のリスクもある

SaaSやヘルステック、フィンテックなど注目されている産業であっても、新興企業は日々参入してくるため競争が激しく、スタートアップは倒産のリスクも高いといえます。

帝国データバンクの調べによると、日本の企業の生存率は起業1年後が約94%、5年後が約80%であり、これは米国や欧州の主要国と比較して高い数値です。しかし、起業から5年で約20%の企業が廃業しているのが現実であり、事業継続の難しさが示唆されています。加えて、スタートアップ起業家のうちの85%近くが「失敗の経験がある」という統計も出ています。

スタートアップは多くの夢をはらむものではありますが、同時に安定性の面では不安はつきものです。転職活動においては経営的な視点を持ちつつ、「もし倒産したらどうするか」という身の振り方を常に考えておく姿勢が求められます。

出典:

株式会社帝国データバンク「令和4年度中小企業実態調査委託費 中小企業の新たな担い手の創出及び成長に向けたマネジメントと企業行動に関する調査研究報告書」P172

経済産業省近畿経済産業局「【アンケート調査結果】スタートアップ約300社に再チャレンジについて聞いてみた。」

スタートアップ企業に向いている人・向いていない人の特徴

スタートアップに向いている人として、以下のような特徴を持つ人が挙げられます。

向いている人の特徴

変化を柔軟に受け入れて楽しめる人:スタートアップは環境や方針の変化が多発するため、それを面白い・チャンスととらえ、柔軟に対応できる人が活躍しやすいでしょう。

職種の垣根を越えて組織のために動ける人:大企業のように周囲とのバランスを取る場面が少ないため、職種の垣根を超えて行動できるのがスタートアップの良い点です。マニュアルや慣習もないため、誰が何をやるかより「今、何が必要か」にフォーカスして動ける人が信頼されます。

失敗を恐れず挑戦できる人:スタートアップでは「まずやってみる」「途中で修正する」というスピード重視の文化があるため、「試案→実行→見直し→再度試案」のサイクルを速い速度で回せ、トライすることにためらいを覚えない人が向いています。

向いていない人の特徴

逆に、下記に当てはまる人はスタートアップへの転職が自分に合っているのか、じっくりと考えましょう。

安定を最優先する人:事業の方向転換やサービスの終了・統合なども珍しくないスタートアップでは、固定されたワークフローや安定した環境を好む人にはストレスになりやすいでしょう。

「自分の仕事」だけに集中したい人:スタートアップでは「これだけやればOK」という明確な線引きがなく、複数の業務を兼任する場面も多くあります。昨日までの専門スキルが今日には別の分野に応用されることもあるため、柔軟に役割を広げられる力が必要です。

慎重派であり、失敗を極端に恐れる人:スピード重視の文化では、「まずやってみる」が基本であり、慎重に考えすぎるとチャンスを逃しやすい特徴があります。日々「仮説→実行→修正」の繰り返しであり、失敗を恐れる人には精神的な負荷が大きくなりがちです。

スタートアップに向く人・向かない人の間に、「優劣」はありません。また、企業文化もさまざまであり、一概に決められるものではありません。

しかし、せっかく転職に成功しても、文化や働き方が合わずに早期退職となってしまっては、キャリアの遠回りになります。スタートアップへの転職では、待遇や仕事内容だけではなく、自分の価値観や働き方との相性を理解しておくことが重要です。

もし「自分は本当にスタートアップに向いているのか?」と感じた方は、以下の記事で向いている人の特徴やセルフチェック方法を詳しく紹介しています。

関連記事: スタートアップに向いている人の特徴とは?見極める方法と転職の際の注意点

スタートアップ企業の離職率

スタートアップでは、社員の離職率は高いのでしょうか?内閣官房の「スタートアップ基礎資料集」によると、企業年齢が若いほど雇用が流動的であることが示唆されています。

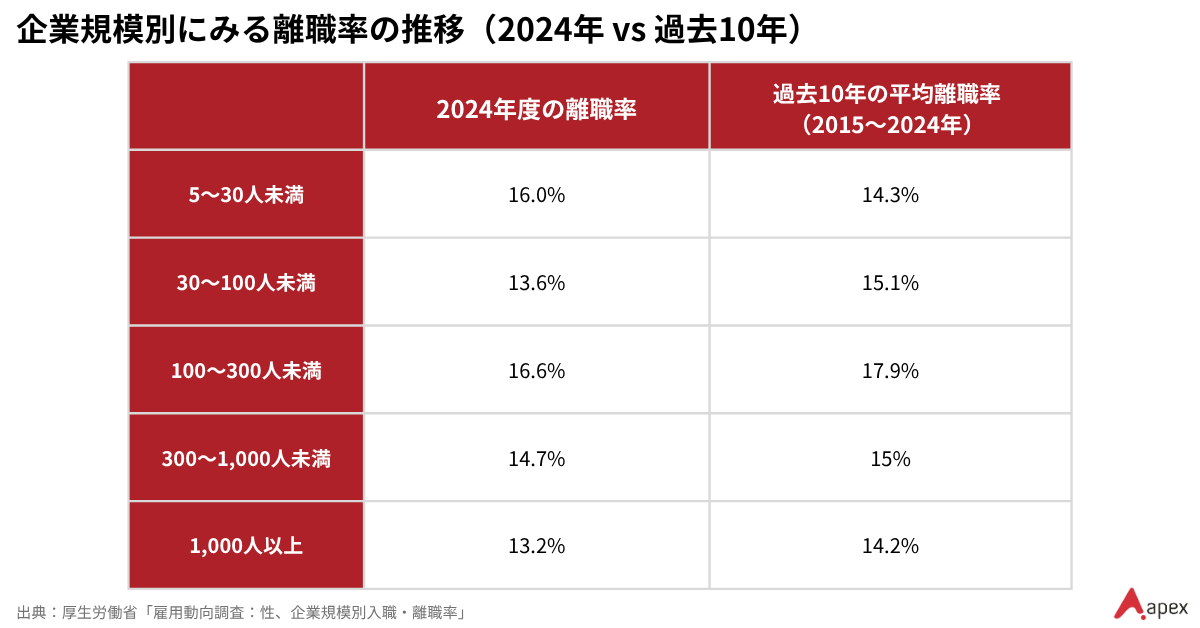

また、下記のグラフは2024年度の企業規模別の従業員の離職率と、過去10年間の離職率の平均を示したものです。

出典:厚生労働省「雇用動向調査:性、企業規模別入職・離職率」より作図

このように、日本における離職率は概ね13%~17%が基準となっています。「企業規模が小さい」=「スタートアップ」ではないため一概にいえませんが、データでは企業規模によって著しい離職率の差は見られませんでした。これは、大企業の終身雇用制度が機能しなくなり、転職が活発化していることにひとつの要因があると考えられます。

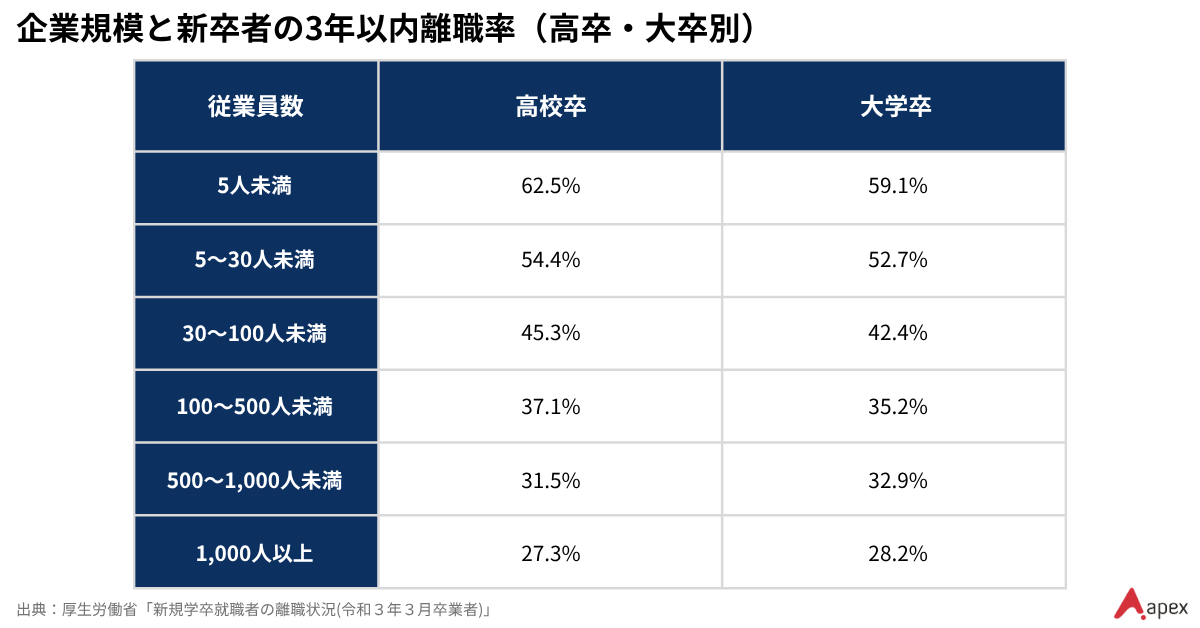

ただし、高校・大学の新卒者に限っていうと企業規模によって離職率に差が出ています。

出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」より作図

データでは、小規模な企業ほど若者の企業への定着率が低い傾向にあります。若年層ほど転職に対するためらいが少ないことから、処遇改善などを目的として離職する割合が高いと予想されます。

人材が不足している企業ほどオーバーワークになることが多いため、定着率が低くなりがちです。スタートアップの場合も、初期フェーズでは離職率が高くなることがあっても、企業の成長にともない職場環境や待遇の改善が進み、定着率が向上していくケースも少なくありません。企業が成長に向けてどのような取り組みを行っているかを見極めることが、転職先選びの重要なポイントになります。

出典:内閣官房「スタートアップに関する基礎資料集 P4ー雇用の流動性と企業年齢の関係」

スタートアップ転職 応募すべき企業の見極め方

スタートアップ転職で後悔しないためには、企業の実態を自分の目でしっかりと見極めることが大切です。「本当に安心して働けるか」を多角的に確認しましょう。

企業の実態を確認すべきポイントは、

資金調達の状況と成長性

経営陣のバックグラウンドとバランス

企業理念やカルチャーへの共感性

報酬制度や働き方の透明性

外部からの評判

となります。

資金調達の状況と成長性

まず、スタートアップの資金調達の状況に着目しましょう。

上で述べたように、スタートアップは「シード期」「アーリー期」「ミドル期」「レイター期」の4段階の成長フェーズに分かれます。企業のプレスリリースなどで、資金調達が現在どのフェーズでどれくらいの額を調達しているのか、出資企業の信頼性と合わせて確認しましょう。出資額が多いということは成長性・将来性が買われているということで、事業継続性が高いといえます。

また、成長の健全性についても、サービスのユーザー数や売上の推移、今後の資金の使い道、事業計画、そしてリスク対応の仕組みが整っているかどうかなど、複数の視点から情報を収集しましょう。これらの要素を確認することで、企業の成長性や安定性を具体的に把握することができます。

経営陣のバックグラウンドとバランス

経営メンバーのバックグラウンドや専門性を知ることも重要です。ぜひ、ホームページなどでチェックしましょう。創業者に特定業界での経験やネットワークがあると、事業の成長や資金調達がスムーズに運ぶ可能性が高いといえます。また、経営メンバーの顔ぶれからバランスが取れた経営を行っているかも確認できます。営業・技術・財務などの視点が偏っていないかが見極めのポイントです。

企業理念やカルチャーへの共感性

スタートアップでは、大企業よりも企業理念やカルチャーへのフィットが大切です。少数精鋭のため価値観の共有は非常に重要で、早期にキャリアアップして部下を持つ場合にも、経営者に代わって企業理念を体現・伝承する役割が求められます。経営者の考えについては、SNSやインタビューなども参考になりますので、ぜひチェックしておきましょう。

報酬制度や働き方の透明性

特に報酬制度が未整備のスタートアップの場合、曖昧な評価基準でモチベーションが低下してしまう恐れがあります。給与やストックオプションの条件、評価の方法や基準、昇格・昇給の頻度、どんな成長機会があるかを確認しておきましょう。役割や責任の線引き、意思決定の流れ、自身の裁量権の確認も重要です。

また、働き方の柔軟性(リモートワーク、フレックスタイム、副業など)や育児支援、オンボーディングの体制などがどの程度整っているのかも確認しておくと、転職後の後悔が軽減されます。

外部からの評判

顧客や取引先、元社員からの口コミ、製品やサポートに対するユーザーの反応、採用対応の丁寧さなど、「第三者の証言」は重要な判断材料となります。オンラインコミュニティや転職フェア、カジュアル面談などを通じて、実際に現場の空気を自分の肌で感じてみることも大切です。

スタートアップ企業に転職する際の注意点

応募先企業の見極め方が理解できたところで、実際にスタートアップ企業に応募する際の注意点を確認しておきましょう。

スタートアップ企業への転職が自分に合っているか確認する

他社と比べ、スタートアップに転職することが本当に自分に合っているのか、上記にあるメリット・デメリットをチェックしながら今一度検討しましょう。

たとえばスタートアップ企業のメリットとしては、

経営者から直接学ぶことが多く、ビジネスパーソンとして成長できる

仕組みづくりから参加でき、裁量権も大きく仕事のやりがいがある

成功すれば大幅な収入アップやキャリアアップが見込める

チームワークの文化で、社員みんなで成長を喜びあえる

といったものがあります。反対にデメリットとしては、

安定性に欠く

大企業と比べ、報酬や待遇面が良くない

業務内容が幅広く、人手不足でハードワークになりがち

企業間の競争が激しく、倒産のリスクもある

などが挙げられます。ここから自分なりのメリット・デメリットをリスト化し、自身の転職における優先事項と照らし合わせながら、スタートアップへの転職が自分に合っているのか見極めましょう。

入社後の「後悔」リスクを可視化する

スタートアップは未知数で情報が少ないこともあるため、企業選びは慎重に行う必要があります。上記で挙げたように、事業の成長性やカルチャーとの相性などを多角的に検討したうえで、応募を判断することが望ましいでしょう。

特に、スタートアップは企業理念や経営者の考えに共感した人が集まっているのが特徴です。チームで目標達成を目指す姿勢が事業推進の根幹となるため、会社の考え方に共感できないと大きなストレスになります。応募前はもちろん、応募後の面接や交渉時にも自身の志向性とマッチするか、常に確認していく姿勢が成功へのポイントになります。

求められる人物像を把握する

一口にスタートアップといっても、各企業で求める人物像は変わります。求人票などで、どんなスキルや実績を持つ人材が求められているのかを確認し、自身がそれに当てはまるのか考えミスマッチを防ぎましょう。もし転職で求められる「スキルのギャップ」を発見した場合には、現状の自分の強みと企業が実際に求める人物像の差を縮めるため、下記のような点をアピールすると効果的です。

柔軟性と成長意欲をアピールする:スタートアップでは「未完成でも伸びしろがある」ことがが好まれることもよくあります。求められるスキルを完璧に保持していなくても、学ぶ姿勢と組織に合わせて柔軟に行動できる点が評価されます。

カルチャーフィットを重視する:スキルよりも、個人の価値観や行動スタイルが合うかどうかが採用に大きく影響することもあります。企業のミッションやビジョンに共感している点を、自身の経験とからめて語ると有効です。

過去の経験を「応用力」として見せる:直接的なスキルがなくても、「類似する課題をこう解決した」「こんな場面で同じような成果を出した」など、応用力を伝えることでギャップを補うことができます。

ある程度の年収ダウンを受け入れる

スタートアップには、年収以上のやりがいやモノづくりの面白さがつまっています。大企業から転職してくる場合は、ある程度の年収ダウンは覚悟しながらも、そのダウンが一時的なものであるか見極めて応募しましょう。

企業の成長やキャリアアップのスピードはどうなのか、ストックオプションのリターンは見込めるのか、自身の市場価値は上がるのかなど、「今は下がっても、将来取り戻せるか」という視点で判断しましょう。

スタートアップ企業への転職 成功までの7つのステップ

スタートアップへの転職を成功させるには、下記の7つのステップを踏みながら効率良く転職活動を進めていきましょう。

ステップ①ゴールの設定と転職の軸の確認

「自分は将来どうなりたいのか」「そのためにどんなキャリアを歩めば近づけるのか」など、転職によって叶えたい目標をしっかりと定めましょう。このときは、「来年」「3年後」「5年後」「10年後」などのように、段階を区切ると良いでしょう。

また、「仕事内容」「年収」「勤務地」などさまざま条件があるなかで、全てを満たす企業が見つかる可能性は高くありません。「転職で達成したいこと」を念頭に置きながら、そのために譲れない・譲れる要素を明確にし、それに優先順位もつけておくと転職の軸がしっかりと定まります。

ステップ②キャリアの棚卸し

次に、キャリアの棚卸しにより自身の強みやスキル、実績を明確にします。

転職活動では提出書類から始まり、面接中にも自分についての説明やアピールが必要となりますが、それらをどう面接官に伝えるのかを考えることが重要です。そのためにもキャリアの棚卸しを行い、今まで自分が何をしてきたのか、どんな強みがありそれがどう企業に貢献できるのか、将来どんなことを達成したいのかなどを面接官に効果的に伝えられるよう準備しましょう。またその際には、

自立性

柔軟性

協働力

発想力

など、スタートアップに適したスキルや特性を具体的なエピソードや数値を使ってアピールできるようにしておきます。

ステップ③業界・企業のリサーチ

転職の目的やキャリアの棚卸しが終わったら、業界や企業・転職市場などの情報収集を行い、自分が活躍できる業界・職種を選んでいきます。気になる企業が見つかったら、求人情報に掲載されている内容だけでなく、事業内容や最新情報のチェックを行い、自分の転職の軸に合っているか、自分が企業の求める人物像にマッチしているかを確認しましょう。

基本的には経験のある業界や分野にしぼってリサーチしますが、スタートアップの場合は思いがけない方向に思いがけない資格やスキルが役に立つことがあり、その業界に属していなかったからこその自由な発想力が評価されることもあります。自身の興味や直感も大切にしながら、情報収集していきましょう。

実際に応募する企業を探す際には、

企業の理念、目指すところ

仕事内容

待遇

キャリアパスやキャリアアップの可能性

働き方と福利厚生

求められる人材およびスキル

などを確認して、絞り込んでいきます。

ステップ④履歴書・職務経歴書の作成

応募したい企業がある程度決まったら、書類の作成(履歴書・職務経歴書)と応募の段階に入ります。学歴や職歴、資格、氏名、住所、生年月日などの「どの会社に出すときでも変化のないもの」はテンプレート化しておくと便利です。

職務経歴書は、キャリアの棚卸しで見えてきた経歴や職場での役割、実績、スキル、自己PRなどを記載したものです。企業によって求める人物像は異なるため、応募企業に合わせて経験やスキル、志望動機、自己PR等はカスタマイズしていきましょう。

また、ほとんどの外資系企業では英文履歴書の提出が求められるため、「初めての方でも失敗しない英文履歴書の書き方」を参考にしながら準備するようにしましょう。エイペックスのような転職エージェントを活用することで、日本語はもちろん、英文履歴書の添削や面接のサポートを受けることができます。

ステップ⑤企業への求人応募

書類の作成が終わったら、次は求人に応募します。応募前には、ステップ1で考えた転職の目的にその求人が合致しているのか、企業が求める人物像に当てはまるのか(合格の可能性はあるのか)などを再確認しましょう。

求人の応募は1社ずつ行うのではなく、複数の会社に同時並行で行うことをおすすめします。複数社を同時に進めることで、気になる会社から内定をいくつかもらってから比較検討することが可能になります。また、1社ずつ応募してしまうと気になっていた企業の求人が締め切られてしまうこともあるため、注意が必要です。

ステップ⑥書類選考通過~面接

選考結果の通知は、企業にもよりますが1週間~10日程度で行われます。その際に1次面接の日程を相談し、いよいよ選考の山場である面接に入ります。

採用面接は応募先企業やポジションによりますが、少なくて2回、多い場合は6回程度まであります。エイペックスが採用パートナーとなっている企業では、「少なくとも3回」という企業が多数です。内定までの期間は人それぞれで、早ければ1か月以内、長ければ3か月以上、管理職など重要なポジションではそれ以上の期間を要することもあります。

面接の準備では、主に「よく聞かれる質問に対する回答作成」、「面接の練習」、「身だしなみのチェック」が必要です。

よく聞かれる質問としては、「自己紹介(自己PR)」や「転職理由」、「志望動機」などがあります。面接官の印象に残る魅力的な回答を準備するためには、「STARメソッド」の活用が有効です。ぜひ参考にしてあなたの面接力をアップさせてください。

面接で回答する内容を考えたら、次に声に出して練習することが重要になります。オンライン面接では話すときの表情やボディランゲージ、声のボリュームといった非言語的コミュニケーションが特に重要となりますので、信頼できる人や転職エージェントにお願いして模擬面接を実施すると良いでしょう。

また、外資系企業の面接では英語での面接が想定されますので、「英語面接対策ガイド」を参考にして準備をしておきましょう。

ステップ⑦内定・条件交渉・退社・入社

内定を獲得すると、オファー面談時か、あるいは内定通知後すぐに労働条件が記載された書類が提示されます。内定を承諾するかどうかは、だいたい1週間の猶予が設けられていることが一般的です。

もし条件の確認等を行いたい場合は、オファー面談を設定してもらいましょう。細かい部分まで労働条件を確認し、ステップ1で時間をかけて考えた転職の目的や軸を考慮しながら、他社と比較して決めるようにしましょう。

内定と入社日が決まりオファーレターにサインをしたら、現在勤めている会社に退職の旨を伝えます。残っている有給休暇の取得も含めて退職日が決まったら、退職届を出して後任への業務の引き継ぎや、社内外への挨拶などを行い退職となります。入社日に向けて、持ち物や服装などを準備しておくことも忘れないようにしましょう。

スタートアップ企業の面接成功のポイント

スタートアップへの転職を成功させるためには、選考の山場となる面接において効果的に自己アピールできるかどうかがポイントとなります。いかに自身の特性や経験が、応募先企業に合致しているかを面接官に伝えられなければなりません。

そこで、スタートアップが候補者に求める以下のスキルについて、どうアピールすると効果的なのかご紹介していきましょう。

即戦力:今までのキャリアで達成した実績を、数値や具体的な事例で示します。「どんな課題に直面し、どんな方法論でどう解決し、どんな成果を出したか・組織にどう貢献したか」を、前述のSTARメソッドを使って整理しておきましょう。

加えて、「このポジションで、こういうスキルを活かして、こんな成果を出したい」と具体的に語り、ポジションに対する理解と貢献意欲を伝えると高評価です。専門性:企業の課題に対し、「自分の専門性でどう貢献できるか」を具体的に伝えましょう。スタートアップでは学習俊敏性も非常に大切なため、「最近は〇〇分野に関心があり、△△の勉強をしています」など、専門性をさらに磨く姿勢や向上心についてもアピールできると好印象です。

カルチャーフィット:企業の理想や理念、目指すところを読み込み、それにどのように共感したのか、特に印象的だったのはどこかを自分なりの経験を交えて伝えます。そこから、求められるスピード感や自主性に対し、自分はどのように対応していくつもりかについても述べるようにしましょう。

自走力:スタートアップの面接では、「曖昧な状況下で、どう施策立案や意思決定まで導いたか」といった自走力についての質問が問われます。役割の範囲を超えて動き、課題解決や意思決定をリードした経験をアピールしましょう。

コミュニケーション力とチームワーク志向:スタートアップはフラットな組織であり、立場に関係なく意見を交わせる「対話力」が大切です。「この人と一緒にやりたい」と思わせるような、周囲を巻き込める熱意と共感力を備えていることをアピールしましょう。

学習力・適応力:新しい変化や未経験の領域でも、すぐに飛び込んでいく姿勢はとても大切です。過去の事例から、新しい環境やチャレンジにどう挑戦したか・キャッチアップできたか、行動と成果をセットで話すようにしましょう。

これらのすべてのスキルを持っていなくても、応募先企業に”刺さる”と思われるあなたの強みをしっかりとアピールできるよう準備しておきましょう。

逆質問について

逆質問は、面接を突破するためのキーともなるものです。ただ、「本当に知りたいから聞く質問」以外の汎用性の高い質問は、逆に相手に対して「うちの企業以外でも同じことを聞いている」」とマイナス評価になることもあり得ます。その企業の理念などを読み込まなければできない質問(最低でもスタートアップに特化した質問)を用意しておくことが必要です。

逆質問例:

「競合との差別化ポイントについて、現場ではどのように意識されていますか?」

「御社のカルチャーを象徴するようなエピソードがあれば教えてください」

「現場が直面している最大の課題やボトルネックは何ですか?自分がどこで貢献できそうかご意見を伺えますか?」

「入社後、最初の3ヶ月で期待される動きや成果について教えていただけますか?」

「短期間で成果を出している方の共通点や、早期に活躍するために必要なアクションがあれば教えてください」

「○○さんが入社されたきっかけや、今感じているやりがいについて聞いてもよろしいでしょうか?」

英語面接や一般的な面接対策については、こちらの外資系面接対策ガイドもご参照ください。

スタートアップ企業への転職 年代別アピールポイント

「スタートアップ企業に転職する」と一口にいっても、年代ごとに「自身の価値の見せ方」や「求められる役割」「交渉のコツ」は変わってきます。そこで、20代・30代・40代別に、スタートアップに響くアピールポイントをご紹介します。

20代:成長の余地があることを示して、新しい発想を見せる

スタートアップは若い人が代表者になっていることも多く、会社全体の年齢層も低いことから20代でも飛び込みやすい環境です。また、20代の多くは独身であること、前職でも給与がそれほど高水準ではないことから、スタートアップの持つ「福利厚生・給与面の不安定さ」がネックになりにく世代です。

ただ、前職での実績が十分ではないため、アピールする材料に困ることも多いでしょう。経験値不足から、「スタートアップに入っても活躍できないかもしれない」と心配になる人もいるかもしれません。そのような場合は、下記の点を意識することをおすすめします。

【成果の見せ方】実績がない場合は「課題解決に取り組む姿勢」をアピール:

実績が数字で示しにくい場合は、「関わったプロジェクトにおいて、自ら発見した自分自身の未熟さと解決のための道筋」を提示すると良いでしょう。自分の欠点を認識し、それを真摯に改善していこうとする姿勢を見せることで、向上心の高さが評価されます。【求められる役割】前例のない掛け合わせ例など、柔軟な発想を示す:

スタートアップが20代に求めるのは、「柔軟な発想」や「新しい発想」です。今までは結びつきにくいと考えられていた業界・プロジェクトの掛け合わせを提案したり、新しい技術を活かした進歩性のあるテーマを提案したりすることで、活躍への期待値を示すことができます。【交渉のポイント】交渉時には「成長機会をもらいたい」ことをアピール:

20代は実績が不十分であることが多く、「年収を高くしてほしい」などのような交渉はなかなか実を結びにくいといえます。交渉時には、「成長機会を与えてほしい」などのように、今後に期待できるようなアピールの仕方が良いでしょう。

30代:リーダーとしての適合性だけでなく、成長の伸びしろも示す

30代の場合は、専門性を軸にしつつ、リーダーシップやマネジメントスキルを持ちあわせていること、今後も学習によって成長の伸びしろがあることをアピールすると良いでしょう。

【成果の見せ方】「専門性」「具体的な数値」「成長の伸びしろ」をアピール:

30代で成果をアピールする場合は、以前の職場でのプロジェクトの内容やその成果を具体的な数値で提示するとともに、そこから得た知見と自分の能力に基づいた成長の可能性を述べるのが基本です。また、リーダーとしての資質やマネジメントスキルを持ちあわていることも付け加えます。【求められる役割】リーダーになること、橋渡し役を担うことが求められる:

スタートアップが30代に求めるのは、小~中規模のプロジェクトをリードしてもらうことです。企画提案から設計・管理・トラブル対応まで、自走でプロジェクトを運用できることをアピールしましょう。またこの世代は、部下と上司、自社と顧客、自社と業者などの橋渡しをすることも多く、交渉力を求められる場面も増えます。海外とのやり取りがあるのであれば、英語でのコミュニケーションも必要となるでしょう。【交渉のポイント】将来的な年収を想定できるようにしておく:

30代の場合は、昇進・昇給の評価基準をしっかりと確認し、将来的な年収を想定できるようにしておきましょう。この世代はライフスタイルの変化が起こりやすく、家庭環境が人によって大きく異なる時期です。転勤の有無、育休産休制度、リモートワークやフレックスタイム制度の導入状況なども忘れずに確認します。

40代:専門性は「持っていて当たり前」、プラスの能力で判断される

40代で転職する場合、専門性は「持っていて当たり前」です。即戦力であることが求められるのはもちろん、それ以外の付加価値となるスキルも必要になります。

【成果の見せ方】成果だけでなく「思考のプロセス」まで見せる:

成果や実績は資格や数字、具体的な事例を用いて提示することが前提となりますので、必要に応じてポートフォリオも用意しましょう。「どんな成果を出したか」だけでなく、「なぜそのアプローチを取ったのか」「なぜその選択が最善と考えたのか」「どんな付加価値を狙ったのか」など思考のプロセスまでを説明し、40代らしい”経験に裏打ちされた判断力”も見せましょう。【求められる役割】高い専門性+幅広いマネジメント力が求められる:

40代は即戦力としての高い専門性にプラスして、クロスファンクショナルなプロジェクトマネジメント力や、組織のガバナンスを向上させたりできる能力も期待されます。企業により異なりますが、専門分野以外でもオールラウンダーとしての中程度以上の能力を求める企業もあります。またこの世代は、代表者と近い位置で企業全体の経営にも関わることがあるため、経営陣の右腕的なポジションを務めることもあります。【交渉のポイント】年収交渉は金額の具体的な根拠を示す:

企業側から求められる条件が厳しくなる40代ですが、自身のスキル次第で好待遇を得られやすいのも40代の特徴です。希望年収を伝える場合には、なぜその年収が適切なのか、過去の実績や市場価値など具体的な根拠とともに交渉しましょう。海外取引やグローバルとのコミュニケションを担うポジションであれば、自身の力強い交渉力や折衝力が企業の成長を後押しすることを示し、交渉材料として活用することができます。

なお、内定獲得後の条件交渉や年収交渉を自身で行うのは、心理的にも難易度が高く、適切な判断がしづらい場面もあります。妥協して承諾し入社後に後悔することがないよう、転職エージェントを活用して第三者に交渉を委ねることをおすすめします。

人材コンサルタントは、あなたの市場価値を的確に把握しており、企業との間で適切かつ戦略的な年収交渉を行ってくれる心強いパートナーです。年齢やキャリアステージに合わせた条件提示をサポートしてくれるため、納得感のある転職を実現しやすくなります。ぜひ、エイペックスのキャリア相談会でどんな転職活動が可能になるのか聞いてみてください。

エイペックスによるスタートアップ企業への転職成功事例

スタートアップへの転職を成功させるには、経験やスキルだけでなく、自分の強みをどう活かすかや判断力が重要です。

そこで、短期間で理想の転職を実現した2つの成功事例をご紹介します。人材コンサルタントからの具体的なアドバイスを通して、スタートアップ転職で成果を出す人が実践している行動や判断のポイントがわかります。

成功事例①:保険系テック企業のエンジニアリングマネージャーが、わずか2か月でVPoEへ

転職者のプロファイル

こちらの方は、プロダクト開発など技術職としての専門性と、組織マネジメントを両立してきた経験を持つ希少性の高い人材です。

前職の日系SaaS企業では、エンジニアリング部門と人事部門を統括。人事部門では採用戦略から人事企画まで一貫して業務をリードし、チームの規模を2倍にするなど組織の急成長に大きく貢献しました。そのほかにも、成長企業で事業責任者やシステム部長を務め、事業と組織両方の側面から具体的な成果を出しています。スタートアップから中堅企業までさまざまな専門領域に携わったことで、幅広い経営感覚を育まれた方といえます。

その後、「経営層に近い立場で、開発生産性の向上に努められるポジションに就きたい」と考え、成長フェーズにあるSaaSスタートアップへの転職を決断。複数社を比較した結果、エイペックスでの初回面談から約2か月でVPoEのオファーを獲得しています。

現在はエンジニアチームの責任者として、開発体制や採用戦略の刷新を推進し、これまで培った組織構築スキルを最大限に活かした業務を行っています。

コンサルタントが見た転職成功のポイント

転職では、給与や働き方などの表面的な希望だけでなく、本当に目指している方向性やその理由までを人材コンサルタントに話していただくことで、その方にマッチした求人だけを紹介することができます。

この方の場合も、「次のキャリアとしてどんな経験を積まれたいか」「なぜそう思われているのか」など背景を具体的にお聞きできたことが、成功の要因として大きかったといえます。面談後に実現が見込めそうな企業を何社かご紹介し、質の高い比較検討をしていただけたと感じました。

同じような転職を考える方へのアドバイス

ポジション・条件面などのご希望だけでなく、何を経験/実現されたいかなどの裏側にある思いも伝えていただけると、人材コンサルタントがより深く希望を理解することができ、結果的により魅力的なポジションをご案内することが可能になります。

成功事例②:Big4テクノロジーコンサルマネージャーが、2か月半でスタートアップの経営戦略・事業開発へ

転職者のプロファイル

こちらの方は、プロダクトマネージャーなどテクノロジー領域と、新規事業開発支援などコンサルティングの分野で長年実績を積んでこられた方です。

大手コンサルティングファームでは、ロボティクスやAI、XRなど先端技術を活用した大型プロジェクトを推進し、官民向けのデジタルソリューションに幅広く携わってきました。東京と名古屋にまたがるチームを短期間で拡大させた実績もあります。

その後、「コンサルティングで培った視点を活かし、事業会社で自ら新規事業を創出したい」と考え、成長中のスタートアップへの転職を決意。「経営層に近い役割であること」「技術と事業開発の両面に携われること」を条件とし、複数社を比較検討。結果、エイペックスでの初回面談から約2か月半で、日系テクノロジースタートアップの経営戦略・事業開発ポジションに採用されました。

現在は、新規事業の立ち上げやエンジニアリングを核としたビジネス開発を担い、これまで培ったコンサルティング経験とテクノロジーの知見を事業成長に直接つなげられるなど、大きなやりがいを持ってお仕事をされています。

コンサルタントが見た転職成功のポイント

この方が理想の転職を実現されたのには、2つの要因があると考えています。

1点目は、理想のポジションに出会うために転職時期を明確に決めずに情報収集をされていたこと。2点目は、理想を実現するために妥協点(若干の年収ダウンもOK)もはじめから設定されていたことです。

同じような転職を考える方へのアドバイス

転職によって実現したいことがある場合、その理想を叶えられる求人が自分の希望するタイミングでオープンになるとは限りません。チャンスを逃さないためには、人材コンサルタントと定期的に情報交換を行い、常に最新の求人動向を把握しておくことが大切です。

特にスタートアップへの転職では、すべての希望条件を満たす企業を見つけるのは容易ではありません。だからこそ、「何を妥協できるか」「何を絶対に譲れないか」という転職の軸を明確にしておくことが重要です。あらかじめ基準を整理しておくことで、思いがけず自分に合った求人に出会い、結果として理想に近い転職を実現できる可能性が高まります。

スタートアップ企業への転職でよくある質問

ここからは、スタートアップ企業への転職でよくある質問と、その答えを取り上げていきます。

Q. スタートアップ企業へ転職する際の注意点は何ですか?

A. スタートアップの転職では、事前の入念なリサーチが必須

スタートアップへの転職においては、事前のリサーチが欠かせません。

企業の理念、目指すところ

仕事内容

待遇

キャリアパスやキャリアアップの可能性

働き方と福利厚生

求められる人材およびスキル

についてしっかり確認しましょう。可能であれば、そのスタートアップで働く人の口コミも確認します(ただ、スタートアップは基本的には「新しく」「人が少ない」ものであるため、口コミは出てこない可能性があります)。なお、スタートアップはデータや情報がつかみにくい傾向にあるため、正しい情報を得るためには企業と直接コミュニケーションを取っている人材コンサルタントに頼るのがもっとも確実です。

Q. スタートアップ企業へ転職する際のリスクは何ですか?

A. スタートアップは曖昧な環境であることが前提で、各リスクを吟味する

スタートアップは発展途上の企業が多く、資金面やリソースなど体力自体もないため、

大企業と比べ、報酬や待遇面が良くない

従業員一人ひとりの裁量権が大きい反面、課せられる仕事のジャンルが多岐にわたる

人手不足でハードワークになりがち

企業間の競争が激しく、倒産のリスクもある

といったリスクがあります。さらに難しいのはスタートアップといっても千差万別で、優秀人材獲得のためマスメディアへの露出に力を入れていたり、経営者の強い信念で福利厚生や働き方を早くから整備している企業もあります。興味がある企業があれば、転職エージェントなども活用しながら情報収集をしっかりと行い、各リスクを吟味しましょう。

なお、「時間をかけてでも慎重に判断したい」という人は、業務委託というかたちで実際の業務を経験する方法もあります。実際にその企業の仕事に関わってみることで、その企業の体質や待遇、文化を把握してから正社員登用を双方で考えることも可能です。

Q. 30代と40代ではアピールすべき内容に違いはありますか?

A. 即戦力であることを求められるのは一緒だが、求められる役割は違う

30代も40代も、即戦力であることを求められる点では同じですが、求められる仕事や果たすべき役割が違います。

30代では自分で成果を出すだけでなく、その成果をもとに業務の改善やチーム全体のレベルアップにつなげる力が求められます。具体的な成果例やプロセス改善を明確に説明できることがポイントです。また、ミドル層として橋渡しの役割を求められることもあるため、コミュニケーションや対人能力もアピールポイントに盛り込むようにしましょう。

40代では、組織運営や人材育成を通じてチーム全体の成果を高めた経験が重視されます。中規模~大規模のプロジェクトをリードした実績や、部下の育成を通じて成果につなげた経験があれば、具体的に伝えましょう。この年代では「専門性やスキルがあるのは当然」と見られるため、成果までの方法論や思考のプロセスまでを説明し、40代らしい戦略的な思考力や的確な意思決定力をアピールしましょう。

Q. スタートアップ企業に転職すると給与は下がりますか?

A. 短期的には下がるが、長期的には上がる可能性大

スタートアップへの転職は、一時的には年収が下がることが考えられます。スタートアップに転職した人の給与の調査では、「転職前よりも下がった」が42.4%、「変わらなかった」が17.9%、「転職前よりも上がった」が39.5%でした。

一方、「入社後にはどうなったか」の話になると状況は大きく変わり、全体のなんと96.7%は「年収がアップした」と答えています。給与の上がり幅のボリュームゾーンは51万円~100万円で3割を占め、300万円以上アップした人も13.3%です。一方ダウンした人は、51万円~100万円で全体の3.3%にすぎません。つまり、「スタートアップは転職時にはたしかに年収が下がるが、その後は上がる可能性が高い」となります。

もっとも、スタートアップはどうしても不安定な要素があるため、転職では基本給だけでなく、インセンティブやストックオプション、各種手当、福利厚生等を含めた「総報酬」で比較することが重要です。

出典:PRTIMES(Professional Studio株式会社)「【スタートアップ転職の実態調査】スタートアップへの転職者の40%以上が給与アップ、入社後の昇給率は96.7%(トアップ企業への転職に関するアンケート)」

Q. スタートアップ企業の平均年収はどれくらいですか?

A. 大企業の平均よりも高い710万円

スタートアップの平均年収はほかの企業に比べて高く、平均で710万円というデータがあります。経験豊富な大手企業の社員が転職してくる場合年収が下がる可能性はありますが、上場企業の平均年収が620万円、事業規模を問わない企業の正社員の平均年収が530万円であることを考えると、スタートアップの平均年収は非常に高水準であるといえます。

なお、700万円超えを記録したのは2023年のことですが、今後もこの傾向は続いていくものと予想されます。

出典:日本経済新聞「スタートアップ、平均年収700万円超え 上場企業上回る」、国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」

Q. 面接官の印象に残る質問への回答の仕方を教えてください

A. 過去の実績や業務内容について話す際は、STARメソッドが有効

STARメソッドは、成果などを話す際「状況→任務→行動→結果(学び)」の順番で、具体的な事例を数字とともに語る手法です。面接官は、あなたが「何をしたか」に興味はありません。「なぜしたのか」「どのようにしたのか」を知ることによって、その先にあるあなたの「可能性」「資質」を知り、あなたが応募先ポジションにフィットするかを見極めています。特に、スタートアップが知りたいこととはあなたのコミットメント力、自発性、リーダーシップ力、マネジメント力、問題解決能力、柔軟性、プレッシャーへの対応力などです。

Q. スタートアップ企業への転職では、何を比較したら良いですか?

A. 「社会的意義」「持続性」「社員への還元」の観点で考える

スタートアップに転職する際は、

その企業やサービス・商品の社会的意義や理想に共感できるか

それらのサービスに、再現性と持続可能性、伸び幅があるかどうか

その企業が、従業員に利益を還元する環境を整えているか

の3点を見ると良いでしょう。これらがある企業は、働きがいと安定性、好待遇を得られやすくなります。

Q. スタートアップ企業の評判の見極め方を教えてください

A. 口コミや転職エージェントなど複数のソースを参考にする

評判を見極めるには、複数の情報源からの評判を確認します。企業の実態を確認すべきポイントは、

資金調達の状況と成長性

経営陣のバックグラウンドとバランス

企業理念やカルチャーへの共感性

報酬制度や働き方の透明性

外部からの評判

となります。気になる点や違和感があれば必ず記録し、面談や条件交渉の場で質問しましょう。

スタートアップ転職はエイペックスのプロの人材コンサルタントを活用しよう

スタートアップへの転職成功のためには、

入社後のリスクを可視化する

企業とのフィット感を探る

求められる人物像を把握する

ある程度の年収ダウンを受け入れる

が大切だという話をしてきました。同時に、

自分がスタートアップ企業向きの性格かどうか

待遇面で問題はないか

受けようとしている企業に伸びしろがあるかどうか

にも注意して応募先を決めなければなりません。

スタートアップへの転職は、大企業にはないやりがいをもたらしてくれます。一般的な企業に比べて年収が200万円近くも高くなるというデータがありますが、「やりがい」はときには年収アップ以上の価値をもたらしてくれるでしょう。ただ、不安定さもはらむものではあるので、より良い転職のためにはプロの手を借りるのが効果的です。

スタートアップ転職では、業界に精通したエイペックスの人材コンサルタントを活用することで、

キャリア相談

情報収集

選考対策

条件交渉

まで、ワンストップかつ一貫した支援を受けられます。また、企業と実際にコミュニケーションを取る人材コンサルタントから支援を受けることで、求人票だけでは見えないリスクやギャップも事前に可視化できます。キャリア戦略から面接・オファーまで、一人では拾いきれない論点をプロとともに整理・検討することで、入社後もスムーズに組織に馴染み活躍できるでしょう。

スタートアップへの転職で悩んでいる方、今後のキャリアについて相談したい方は、ぜひ下記のボタンからエイペックスのキャリア面談にお申込みください。